この一年くらい、『ザ・メンタルモデル』(以下、TMM)を学んでいました。その流れでザ・メンタルモデル・ワークブック(TMMW)の読書会を始めることにしたのですが、読書会に先立ってなぜやるのかの話をもう少ししておきます。

Kent Beckの内省〜インテグリティの実現

自己内省というとすぐに思い出すのは、『エクストリーム・プログラミング』(XP本)のKent Beckのことです。 KentはXP本の中で内面の探求について言及しており、私は数年前にそのことに気づいて非常に大きな影響を受けてきました。

https://

KentはXP本の中で次のように書いています。

私はプログラマーの生活をよくするためにXPを体系化した。体系化しているうちに、XPは世界における私のあり方を決めるものになった。けれどもそれは、私自身の価値について考えさせ、それに合わせた行動を求めるようなあり方だ。最初に私自身を改善しなければ、何も改善されない。そのことを私は発見した。

XPの鍵は誠実性(integrity)だ。本当の価値と調和のとれた行動をすることだ。誠実性を目標にした途端、私は実際の自分の価値が世界から持っていると思われたい自分の価値ではないことに気づいた。この5年間は、実際の自分の価値を自分の持ちたい価値に変える旅だった。

ここで、Kentは「自分自信を改善しなければ、何も改善されない」と述べています。ここでの「改善」は何を指すかというと「 実際の自分の価値を自分の持ちたい価値に変える」ということです。そして「価値にあった行動に変えていく」ことをも意味しています。

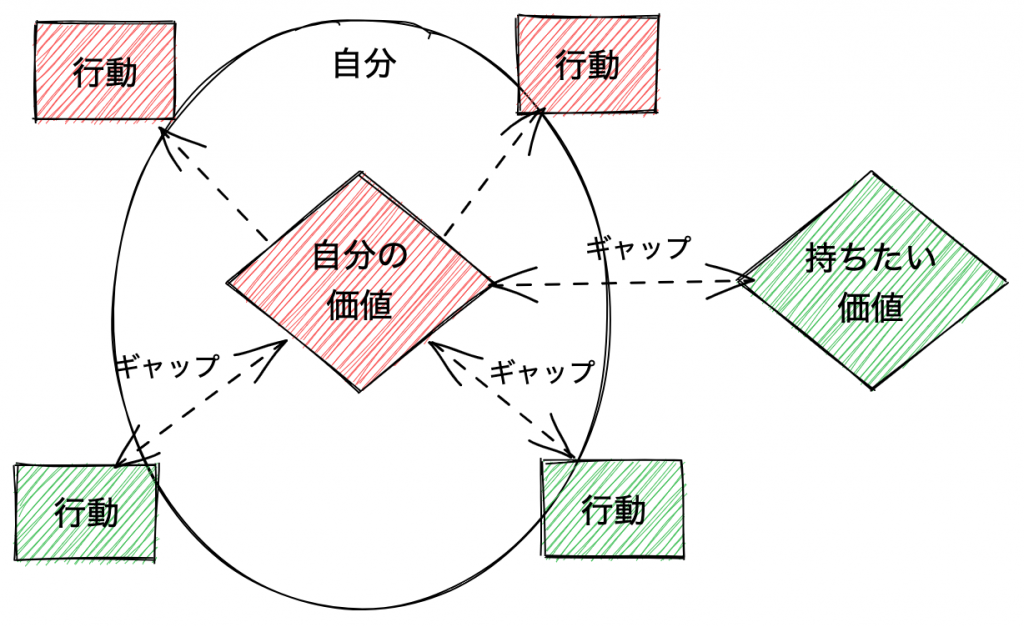

Kentは「実際の自分の価値を、自分が持ちたいと価値に変える」というアプローチを行いました。図にしてみると、以下のような感じです。

自分の価値が、自分が持ちたいと思う価値ではない場合ギャップが生まれます。ここで言行不一致が生じることになります。

言行不一致の状態はDoingの状態です。自分が本当に大事ににしていることは違うのに、「こうするべき」行動を一所懸命行おうとします。しかしどこかでほころびが見え隠れします。言ってることと、やってることのズレがどうしても生じてきます。

言行不一致について無自覚な場合は単にほころびが見え隠れするだけですが、自覚的になると「自分自信を欺いている」に気づいてしまうのが苦しい点です。

「本当はこっちを大事にしたいのに、こうせざるを得ない」

「本当はこう行動したいのに、自分は実は別の価値を大事にしている」

このように、価値と行動の不一致は、自己を引き裂き分離させてしまいます。

一方、自分の価値を、自分が持ちたいと思う価値に書き換える、あるいは行動を価値に沿った行動に帰ることで、言行一致になり調和が生まれます。これがインテグリティです。

言行一致とはBeingの状態です。あり方とふるまいに一貫性があります。ブレはなく自分の中でのバランスもとれ調和が生まれます。自己の価値と行動が統合されています。

TMMの内省〜無意識のパターンを知って解放される

一方、TMMでは「自分の無自覚な信念(触れたくない痛みの回避行動)が作る構造を明らかにする」ことで、無自覚に行っていた回避行動を意識化して変容が可能であるとしています。これは「価値を変える」「価値にあった行動にかえる」というアプローチとは若干異なります。もう少し詳しく説明しましょう。

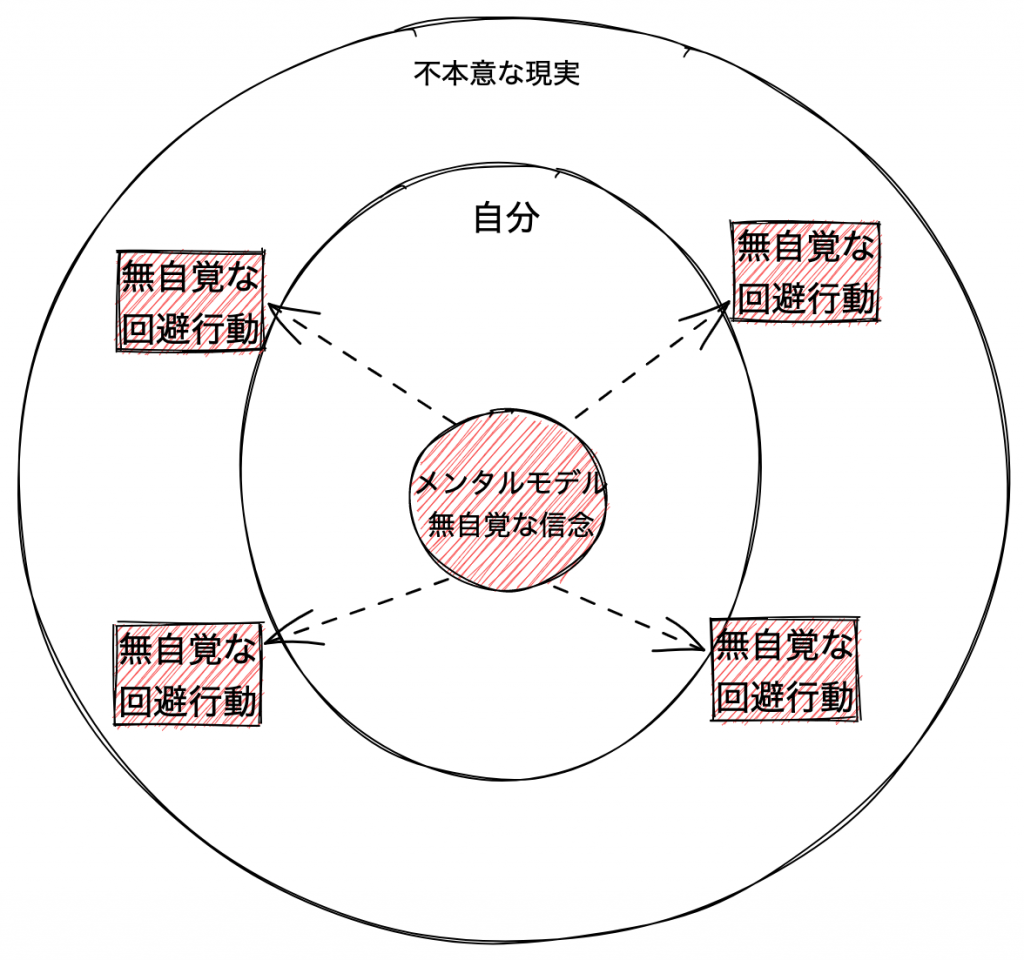

TMMでは、「痛みを回避するために作られた無自覚な信念(メンタルモデル)を元に生存適合OSが駆動している回避行動」が不本意な現実を作るとしています。

ここで言う痛みとは「ありのままの自分では受け入れられない」というものを起点としますが、ポイントは人それぞれで異なります。これについてはスクフェス大阪でやったワークの中で説明したメンタルモデルの類型に詳しいです。

この説明だけだとわかりにくいので例を出すと、何らかの原因で「自分の存在を否定される」経験をされた人が「ありのままの自分は価値はない」という信念を作り出します。そして無意識に「価値がある自分になる」ように駆り立ててらます。ここでは「価値がある自分になる」という行動が回避行動となります。

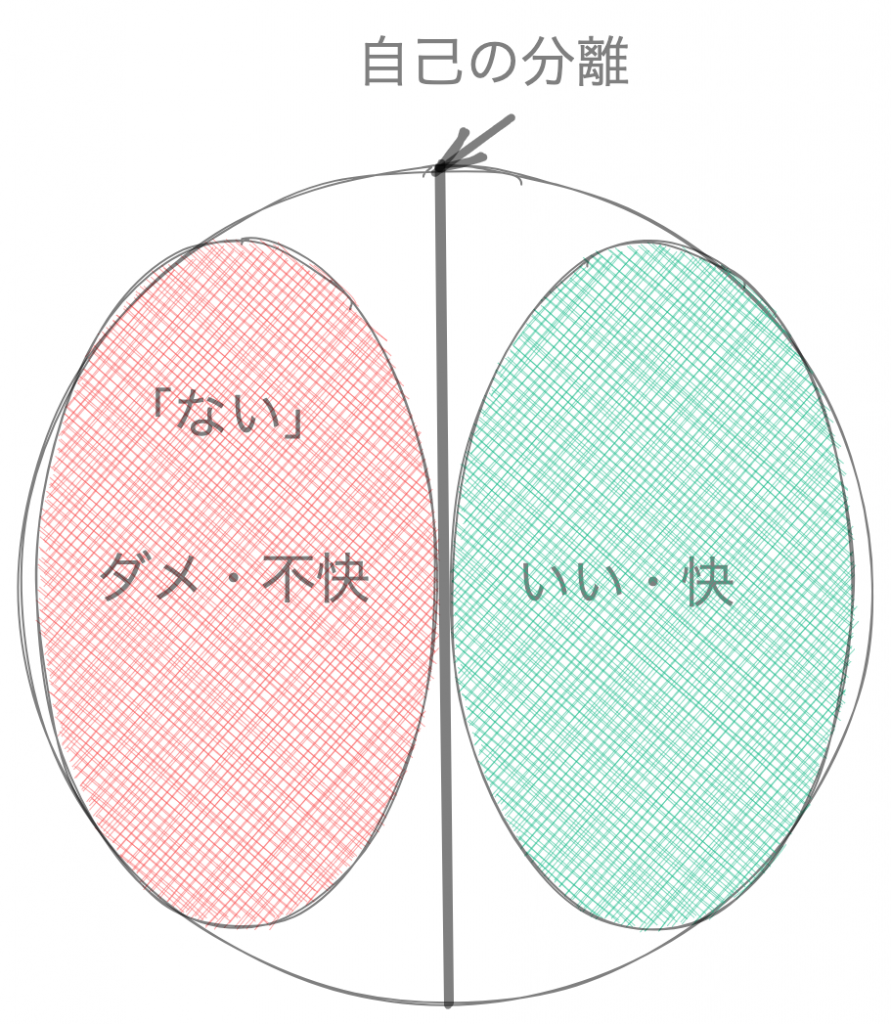

ここでポイントとなるのは「ありのままの自分は価値がない」という信念です。自分を痛みを回避し「痛みをなかったことにする」ために自分自信に言い聞かせているマントラです。TMMの用語でこのような状態を「自己分離している」と呼びます。

先の価値と行動の分離とは異なり、無意識にあるもの(痛み)をなかったことにしている、という意味での分離です。

この信念に基づく行動は一貫性があり合理的であり「痛みを回避する」という目的のために機能しています。この仕組みは生存するために自我が無意識に構築したものなので、そのままでは行動の選択の余地がありません。

この信念が強固なまま行動したとしても不本意さはなくならず、結局痛みが再生される。上記の例であれば「価値がある自分になろうとする」行動だけしていますが、どんなに価値ある自分になろうとしても最終的には「自分には価値がない」に戻ってきます。ここに「不本意さ」が残り続けます。

顕在意識では「不本意(=残念)」なことが起きており、それをなんとかしたいと思っていますが、外部のアクションでを変えようと思っても変えることはできません。なぜなら無意識的には一貫性のある合理的構造で動いているので、そのパターンから離れることができないからです。そのため「なんで、いつもこうなっちゃうかなぁ」という不本意さが繰り返されます。

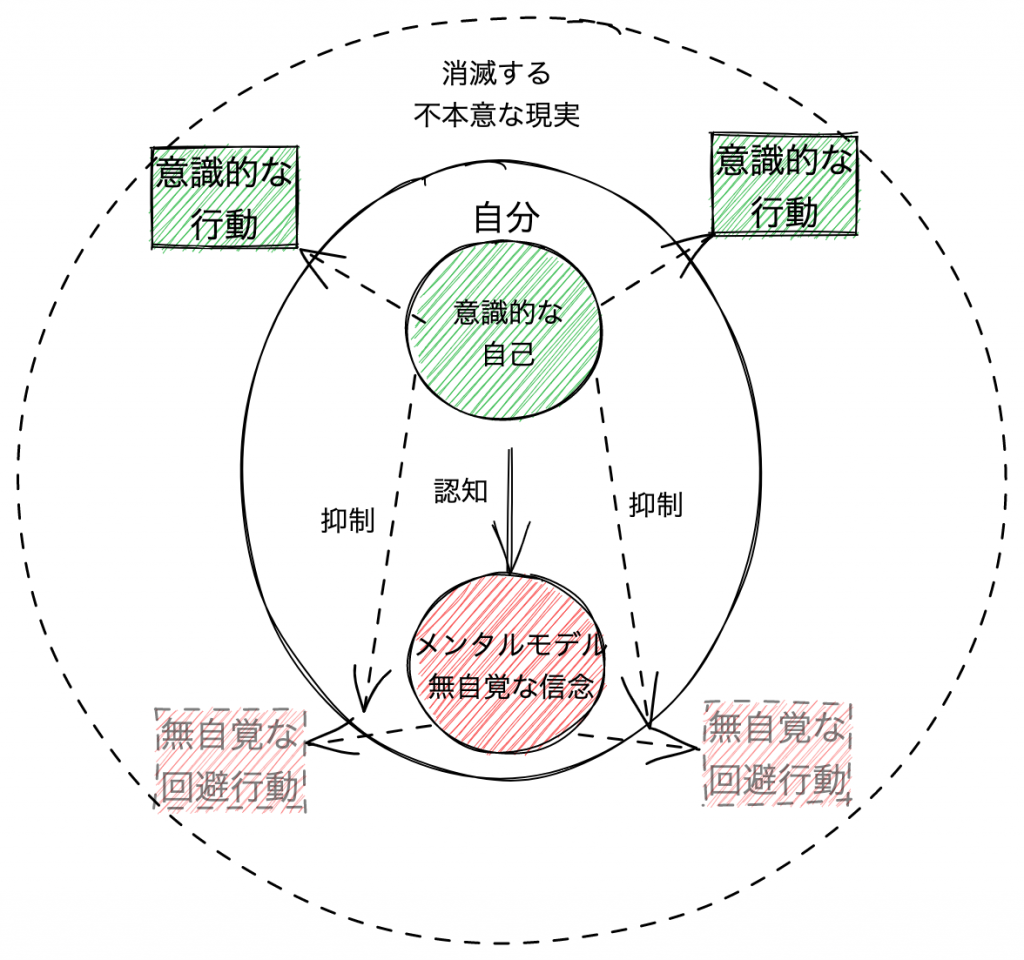

一方、TMMの仮説としては「自分の不本意な現実が作られる構造を知ることによって、生存適合OSという存在を認めつつ、不快感を感じたり、意識的に行動を変えたりすることで徐々に変容していく」という理解です。

自分の生存適合OSを理解していれば、自分のメンタルモデルにそぐわない行動(痛みに向き合う行動)を意識的に行うこともできます。ただ「痛み」自体は消えません。この不快な感じをなかったことにするのではなく感じることが重要です。そうすることで、それまで「痛みをひたすら回避」してきた生存適合OSの役割が薄れていき徐々に効力を失っていくとされています。

もちろん引き続き痛みを回避する生存適合OSのお世話になることもできます。決定的に違うのは行動の選択権は自分の意識下にあるという点です。

Kent Beckのアプローチと、TMMのアプローチは「自己の内面を探求する」「自己分離から統合へ向かう」という意味では似ています。

強いて違いを述べるなら「あるものを受容する」ということです。自分の中にあるものを無きものにしようとすると自己分離がおきます。「あるものはある」とただ認めるだけ自己受容をするだけです。

ここで言う「あるもの」とは、自分の嫌な部分や、なかったことにしたい痛みなど、自分から切り離された部分です。切り離された自分を統合することがTMMで最終的に実現したい自己統合です。

無理に「信念を書き換える」ということでもなく、自分を知って受容するだけですが、それだけのことが、実は人にとって一番大きな変化なのかもしれません。

自分を知ることで、世界が変わる、かもしれない!?

個人的にTMMが面白いと思う点は「スピリチュアル的な要素が少ない」という点です。これは由佐さんの経歴が「学習する組織」「システム思考」をベースとした組織開発にあるためかもしれません。システムの構造を見抜き、レバレッジポイントを見極めて、アクションを起こすという感覚に近いと感じます。

また、自分の内的構造を知ることは発見でもあり喜びでもあります。「あー、こういう構造になっていたのか。それじゃぁ、この行動しても仕方ないよね」というように、自分の無意識の行動の合理性に気づくことで、逆に自分を慈しむことができます。

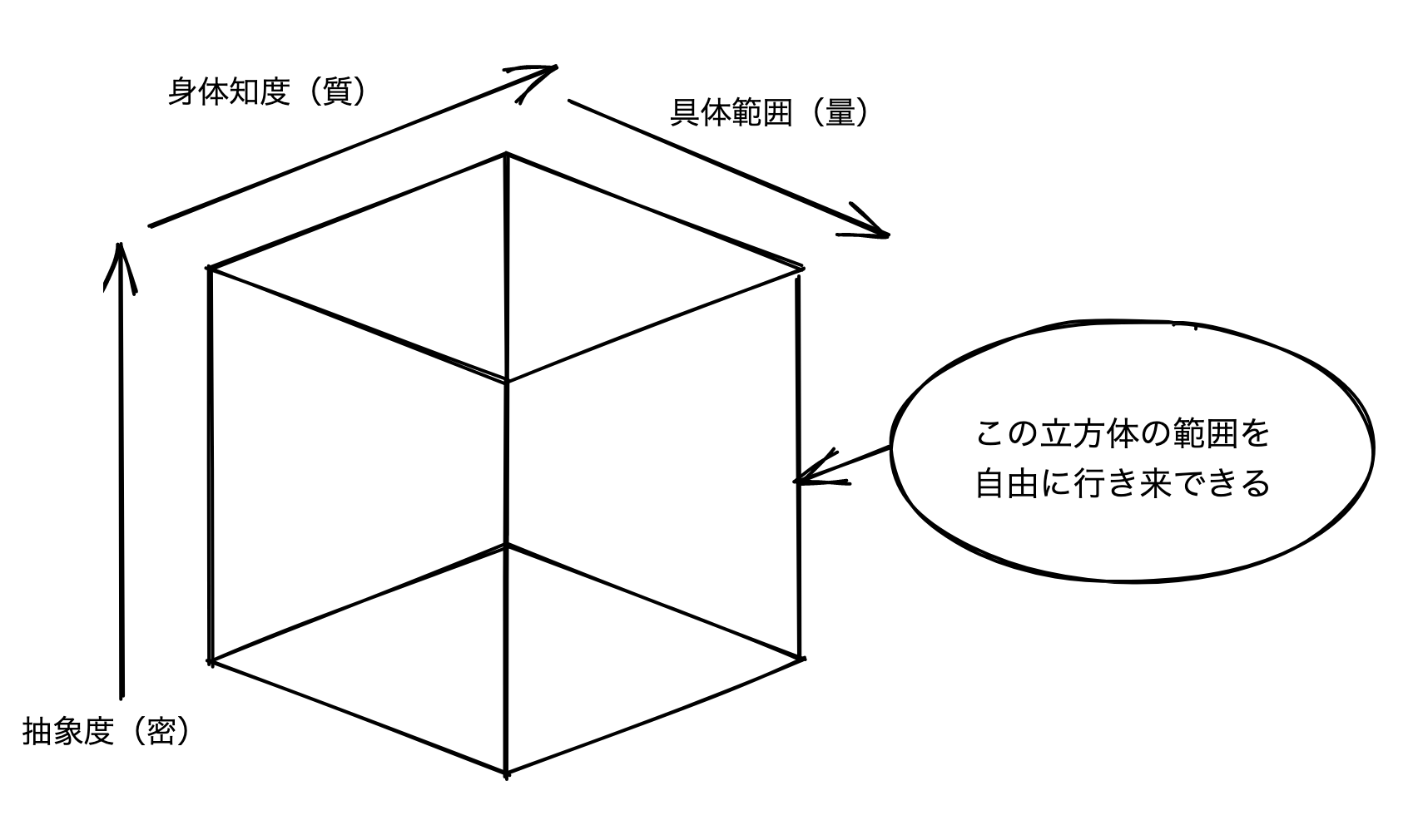

自分の内的世界を観ることは「生きやすさ」に繋がり「行動の可能性を広げる」と感じています。

Kentはまず最初に自分の内面をみつめることで価値と行動の一貫性をつくるインテグリティの大事さを教えてくれました。TMMは内面を観て自己受容することで分離を統合に近づけ、自己を慈しみ生きやすくなることを教えてくれました。

そして、両者ともに自分の内的世界に目を向けることによって、結果として外的世界の変化に繋がるという点も似ています。

Kent Beckは「Social change starts with you.」という言葉を残しました。

私は上記の言葉を次のように書き直したいと思います。

Social change starts with understanding your inner world.

(ソーシャルチェンジは自分の内的世界を知ることで始まる)

まぁ、本当に変わるかはわかりませんがw、自分を知るのは楽しいですよ。あまり過度な期待や、深刻にならずに自分を知ることを目的に、一緒にこの仮説を探求したい人は、どうぞ↓まで!